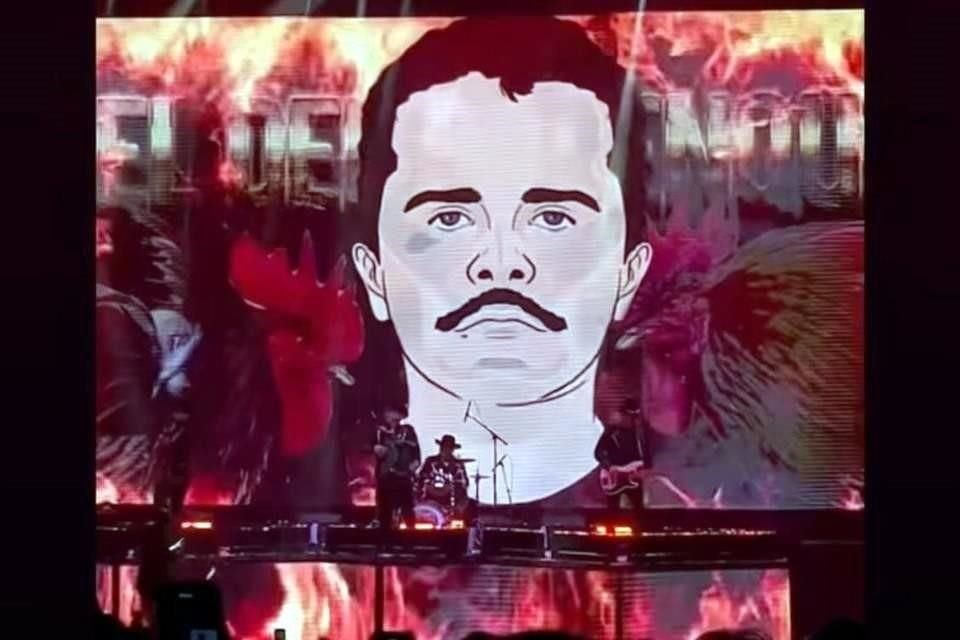

El escenario está encendido. Las luces parpadean al ritmo de las tarolas, que imitan el estruendo seco de los disparos. En la pantalla, la silueta de un hombre con armas largas y botas de piel aparece entre ovaciones. El grupo canta fuerte, sin rodeos, con nombres y apellidos. Afuera, el mundo gira, y dentro del show, la apología al crimen organizado sigue siendo negocio. Pero días después, la gira se cancela; la visa se revoca; los conciertos en Estados Unidos se clausuran. Así fue como “Los Alegres del Barranco” recibieron una reprenda inédita, una que marcaría un antes y un después en los espectáculos del regional mexicano.

Durante años, los narcocorridos se mantuvieron como una de las formas más consumidas (y lucrativas) del regional mexicano. Se cantaban en fiestas, se viralizaban en redes, se escuchaban en autos blindados y en celebraciones de XV años. Nada parecía frenar su expansión: ni las multas impuestas por ayuntamientos como el de Chihuahua Capital —que sanciona con hasta un millón de pesos a quienes promuevan el crimen desde el escenario—, ni las amenazas directas que algunos artistas recibieron de cárteles rivales. Ni siquiera los asesinatos de cantantes lograron lo que una carta de la embajada estadounidense sí consiguió: que bajaran la voz.

No fue el miedo a la muerte lo que llevó a varios artistas a anunciar que dejarían de interpretar corridos dedicados al narco. Fue el miedo a quedarse sin visa. A perder las fechas en Texas, en California, en Nueva York. A no llenar palenques en Las Vegas o Riverside. De pronto, lo que no logró el Estado mexicano lo consiguió el Departamento de Estado norteamericano: censurar sin censurar, castigar sin necesidad de emitir una ley, simplemente cerrando la puerta que más duele: la del dólar.

Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. ¿Qué nos dice esto sobre los valores que realmente rigen el espectáculo musical? Sobre la ética selectiva de una industria que aguantó amenazas, persecuciones, vetos municipales… pero no soportó quedarse fuera del mercado gringo ¿Cuándo fue que la visa se volvió más importante que la vida?

Las redes sociales juegan un rol central en esta narrativa. Por un lado, son el trampolín que catapultó a decenas de artistas del regional a la fama global con corridos bélicos, violentos y explícitos. Por el otro, son también el escenario donde se ejerce la presión social, donde se viralizan los escándalos y donde los artistas se ven forzados a emitir comunicados, disculpas o cambios de imagen. En tiempos de hiperexposición, el castigo no solo viene del gobierno; viene también del algoritmo.

Te podría interesar: GENTE DETRÁS DEL DINERO

Este fenómeno no es exclusivo del regional mexicano. Otros géneros también glorifican estilos de vida marcados por la violencia, las armas o el dinero fácil, pero rara vez reciben sanciones migratorias por ello. La diferencia está en el contexto: mientras que el reggaetón internacionalizó una narrativa de poder individual, el narcocorrido encarna una estructura criminal identificable, con nombres, apellidos y geografías. El corrido incomoda porque señala, porque opera como testimonio, como espejo cultural de un país que normalizó la violencia.

Lo que estamos presenciando es una forma de censura transnacional disfrazada de trámite migratorio; una diplomacia cultural silenciosa que le pone precio a lo que puede —y no puede— decirse desde un escenario. Porque, en el fondo, no se trata de una transformación ética, sino de un cálculo: si cantar al narco me deja sin pasaporte, entonces cambio el setlist.

El espectáculo no termina por una toma de conciencia; termina porque alguien más apaga el micrófono desde lejos. Porque allá, en Washington, alguien decide que ese artista ya no entra. Y entonces, la industria se acomoda, no por principios, sino por pragmatismo.

Hoy, más que nunca, queda claro que para muchos músicos, promotores y empresarios, el show debe continuar… pero solo si hay visa, la vida —al parecer— puede esperar.

Por Mariana Primero